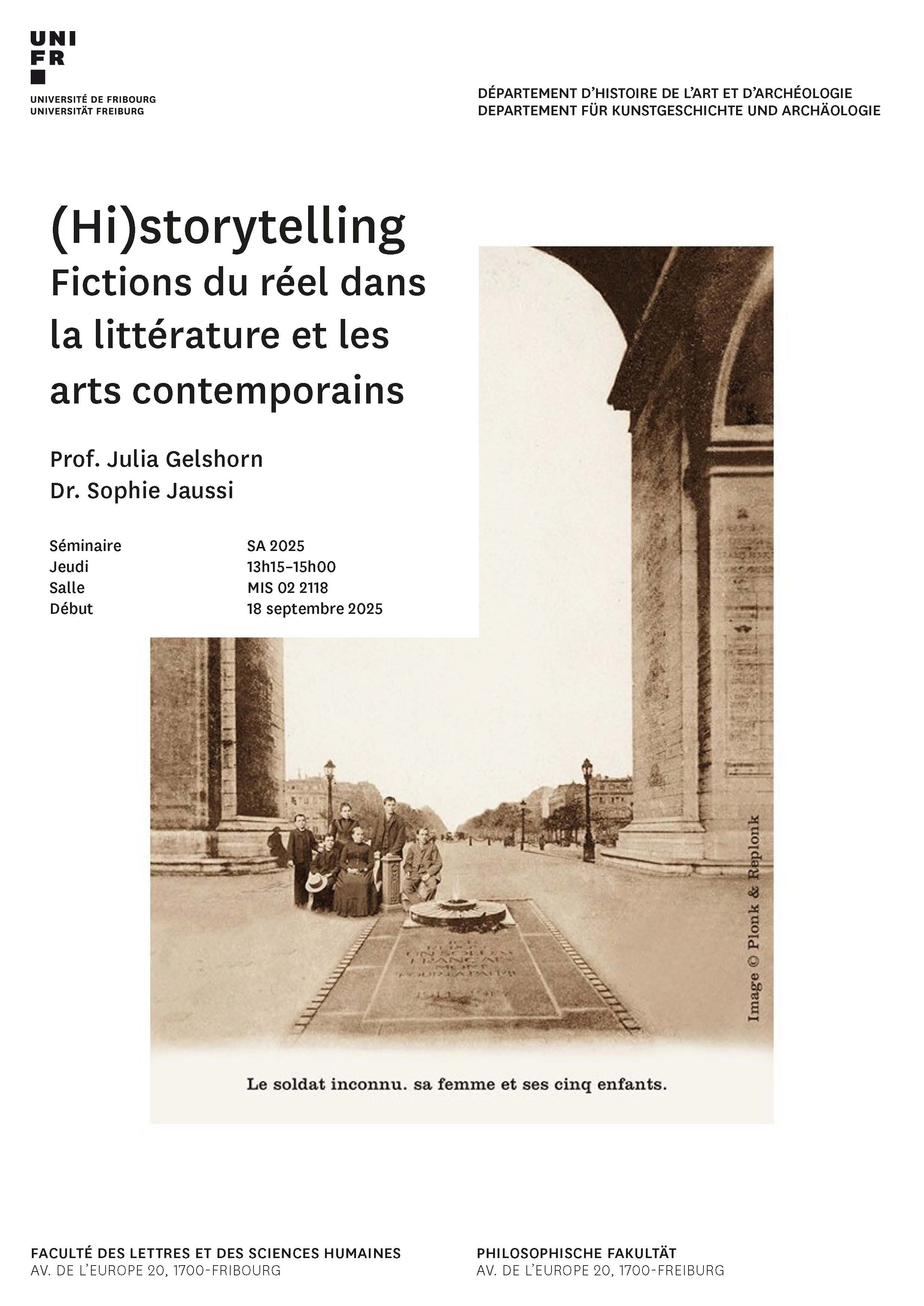

« Il doit être possible de représenter la réalité comme la fiction historique qu'elle est. » (Alexander Kluge)

D'un point de vue historique, les réalismes reposent sur une distinction claire entre « réalité » et « construction historique », entre fait et fiction. Si les procédés de fictionnalisation sont donc communément considérés comme produisant des « antithèses au réel », ils peuvent aussi être compris comme des processus heuristiques pour approcher les réalités sociales, voire les transformer. De ce point de vue, la fiction est davantage une invention qu’une imitation (mimésis) du réel. Elle déstabilise les conceptions positivistes du factuel, mais aussi l'idée que le réel peut être représenté et interprété de manière univoque. Dans le contexte actuel des débats autour des formes que le réalisme peut adopter, la fiction fonctionne donc comme un contrepoids critique aux prétentions documentaires à la vérité et au régime de la preuve. Même si la fiction n'appartient plus au seul domaine artistique, ce séminaire s'intéresse principalement à la manière dont la littérature, les arts plastiques, le théâtre et le cinéma contemporains utilisent des dispositifs fictionnels pour transmettre des réalités historiques, dire l’Histoire – et raconter des histoires.

À partir de lectures théoriques et d'études de cas concrets d’auteur·rices et artistes tel·les que W.G. Sebald, Alexander Kluge, Olivia Rosenthal, Yannick Haenel, Marie de Quatrebarbes, Tacita Dean, Annie Ernaux, Walid Raad, Wajdi Mouawad, Omer Fast, Svetlana Alexievitch ou Chantal Akerman, nous souhaitons aborder des questions actuelles sur la représentabilité d'un monde marqué par les conflits politiques et sociaux, la mondialisation et la technologisation.

*Le séminaire sera dispensé de façon bilingue (français/allemand). Les textes seront lus en langue originale et accompagnés d’une traduction lorsque celle-ci existe.

- Enseignant·e: Léa Joy Depestel

- Enseignant·e: Julia Gelshorn

- Enseignant·e: Nicolas Horváth

- Enseignant·e: Sophie Jaussi

- Enseignant·e: Elisa Federica Käppeli